こんな症状はありませんか?

以下の症状にあてはまる方は、歯周病の可能性があります。

お早めにご相談ください。

- 朝起きた時に、口の中がネバネバする

- 歯を磨いた時に血が出る

- 口臭が気になる

- 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい

- 硬いものを噛むと痛む

- 以前に比べて歯が長くなったような気がする

- 歯がグラグラする

- 歯が浮いているような気がする

- 歯茎が赤く腫れたり、膿が出る

以下の症状にあてはまる方は、歯周病の可能性があります。

お早めにご相談ください。

歯周病は、虫歯よりも歯を失う確率の高い病気ですが、初期には“自覚症状が無い”ため、どうしても発見が遅れがちになります。歯周病の原因として歯の表面に絶えることなく形成される細菌性の膜をプラーク(歯垢)と呼びます。プラークには、1㎣あたりに10億もの細菌が潜んでいるとも言われています。このプラーク(歯垢)が歯周病の原因です。プラーク(歯垢)は歯の表面ででき、プラークからの毒素が歯ぐきにしみ込んでいきます。

こうして歯の磨き残し等で歯茎のまわりに残った大量のプラークが炎症を引き起こすのです。

プラークは本来歯と同じ色なので見つけるのが困難です。ネバネバですが軟らかく歯磨きで取り除くことができます。取り除かないと、石灰化して硬くなっていき、歯石がつくられます。歯石にはプラークが付きやすく、歯石のざらざらした表面には新しいプラークがさらに形成され、この悪循環が歯肉の炎症を引き起こし歯肉炎(歯周炎)を進行させます。

歯周病の治療は、SRP(スケーリング)や薬剤などを使用して病原菌を退治することが基本です。症状によっては外科的処置を行なうこともあります。

ただし、歯茎の奥深く付いた歯周病菌を全て無くすには、根気よく治療を続け、徹底的に病原体を除去する必要があります。治療が終わっても、長く丈夫な歯を保つためにはクリニックでの定期検診と毎日の正しいセルフケアが大切です。

歯周病治療は歯科医師による治療、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアと、患者さんによるホームケアで成り立つ共同作業です。

3つのうちどれが欠けても治療成功の達成は難しいと言われています。

患者さんの病気への理解と協力が大切ですので、当院では病状と合わせて病気の原因やメカニズムについても、分かりやすく説明を行っております。

最初に歯周病の進行状態を歯周ポケット(歯の周りに存在する溝の深さ)、お口の実際の写真、レントゲン写真などを基に診断致します。

治療を進める上で重要なセルフケアも合わせて学んでいきます。

歯石は歯面に付着したプラーク(歯垢)と唾液の中に存在するミネラル成分が石灰化したものです。

歯に固着し表面が凸凹していてさらに汚れがつきやすくなるため、専用の器具を使用して取り除きます。歯周ポケットの浅い部分と深い部分とを分けて取り除いていきます。

歯槽骨の破壊が進み、歯周ポケットが深い場合にはポケットの外からのアプローチでは完全に歯垢や歯石を取り除くことは不可能と言われています。

このような場合は歯肉を開いて歯根面を露出させ、歯垢や歯石を取り除いて歯根の表面を滑らかに整えます。

治療が終わった後に継続して、良い状態を維持し、再発を防ぐことを言います。

そのためには、歯科医師のチェックと歯科衛生士による専門的なお口のクリーニングを行い、定期的にチェックを行うことで病気の早期発見につながります。

一度進行してしまった歯周病を治療し安定期に入った方は再発に注意が必要なため、1〜3ヶ月の比較的短いサイクルでメインテナンスを行うことが大切です。

当院では歯科医師と日本歯周病学会の認定歯科衛生士とで連携を取り、高度なチーム医療で専門的なケアを行っています。

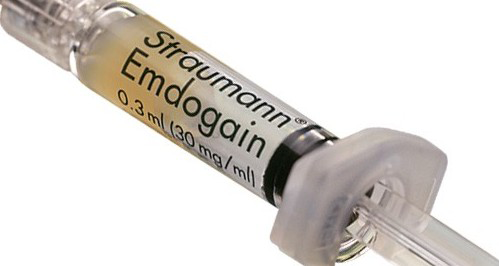

歯周組織再生療法とは歯周病の進行によって失ってしまった歯周組織(歯肉・歯槽骨・歯根膜・セメント質)を再生させようとする方法です。その方法は歯周外科治療を併用して行い、失った歯周組織の部分に再生療法の薬を添加したり、再生部分のスペースを作るために膜を設置したり様々な方法により組織の再生をはかります。当院では歯周再生療法にエムドゲインとリグロスという薬剤を使用しています。

リグロスは近年新しく開発された歯周組織再生剤で、bFGFという塩基性線維芽細胞増殖因子という成長因子が含まれています。成長因子により失った歯周組織部の未分化間葉系細胞や歯根膜由来の細胞(歯周組織に分化しうる細胞)の増殖を促進させたり、再生のための新しい血管を新生し、歯槽骨などの歯周組織が再生されます。

エムドゲインは、豚の歯を形成する際のたんぱく質で、短期間で骨を再生します。エムドゲインとはエナメルマトリックスたん白質を含むたん白質で、このたんぱく質に着目してスウェーデンのビオラ社が開発した歯周組織再生材料です。歯ぐきを切開した後、骨の溶けた部分にエムドゲインを塗布し、骨を再生させます。